香典の基本マナー完全ガイド|袋の書き方・表書き・渡し方

「香典」(こうでん)は、かつて「香奠」と呼ばれていました。これは、故人に香を供える習慣が広まり、その供え物を「香奠」と呼ぶようになったためです。鎌倉時代から室町時代にかけては、香に加えて米や布なども供え物として持ち寄られるようになりました。

江戸時代には貨幣経済が浸透し、金銭を渡す風習が広まり、現在の香典の形の原点が生まれました。明治以降は「香典=金銭を包んで弔意を示す」ことが一般的となり、今に受け継がれています。

香典とは、故人を偲び、遺族のご負担を少しでも和らげるためにお渡しするものです。悲しみを共に分かち合い、感謝や想いを形にした心づかいです。

香典の基礎知識

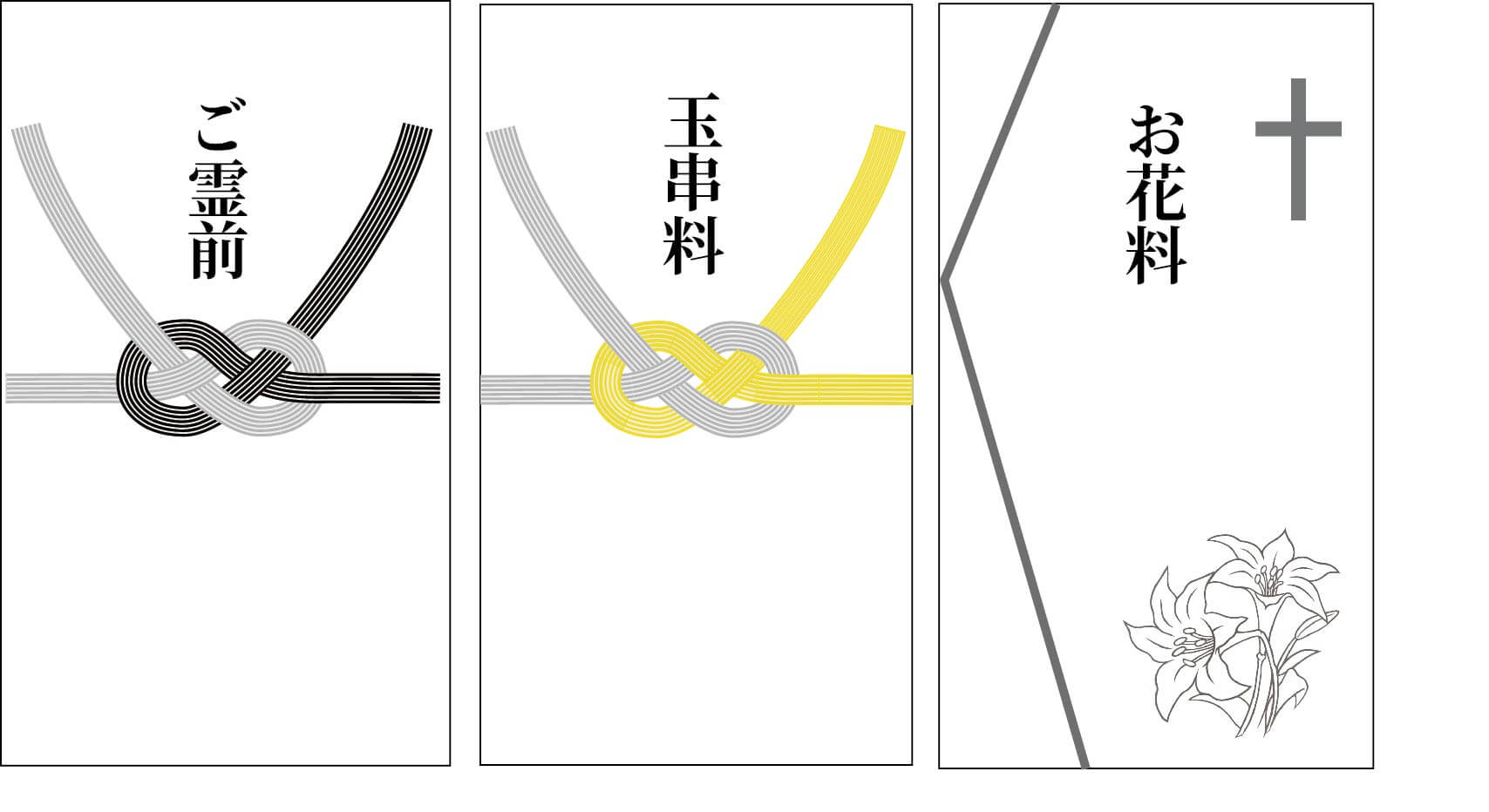

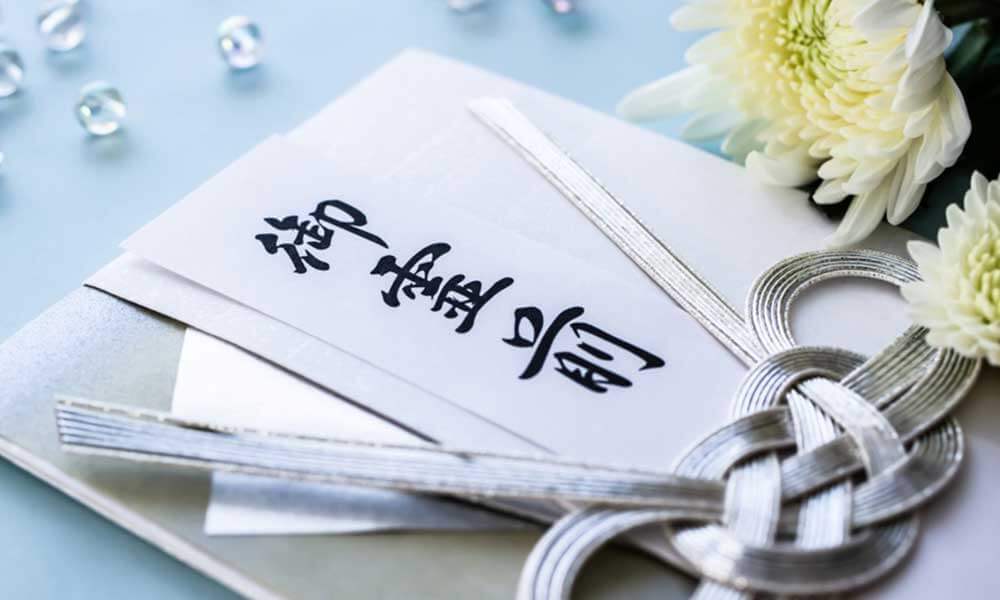

香典は、不祝儀袋と呼ばれる専用の袋に包んでお渡しします。不祝儀袋には「御霊前」「御仏前」「御香典」といった表書きがあり、宗教や宗派によって使い分けが必要です。

仏式では「御霊前」や「御仏前」と書きますが、神式では「玉串料」や「御神前」、キリスト教では「お花料」と表書きをします。宗派によっては使ってはいけない言葉もありますので、訃報案内や他の参列者に確認すると安心です。

また袋の表書きは毛筆または筆ペンを用い、氏名はフルネームで記入します。裏面に住所を書くと、後日ご遺族が香典返しの手配をしやすくなります。

香典の渡し方・マナー

香典は、故人への弔意を示すためのお金です。お通夜や葬儀・告別式の受付で渡します。

まず、受付では記帳を済ませ、一礼します。「この度はご愁傷様です」と声をかけ、お悔やみの言葉を述べましょう。

香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参し、受付で袱紗から出して渡します。その際、相手から見て正面になるように、氏名が書かれた面を向けます。

なお、香典は新札を避け、旧札を使いましょう。これは、不幸を予期していたと思わせないためのマナーです。

香典の金額の目安

香典の金額は、故人との関係や地域によって異なります。一般的には親族は 3万〜10万円、友人や知人は5千円~1万円、会社関係では3千円~1万円が目安とされています。ただし、地域によっては相場に違いもありますので、周囲の方や同じ立場の人に相談するのも安心です。

香典に関する注意点

香典をお渡しする際には、気をつけるべき所作や習慣があります。前もって心得ておきましょう。

●「4」や「9」を避ける: 「死」や「苦」を連想させるため、4,000円や9,000円といった金額は避けるのが一般的です。

●地域の習慣: 香典の金額は、地域によって慣習が異なる場合があります。迷った場合は、事前に地元の慣習を調べたり、親しい親族や職場の人に相談したりすると良いでしょう。

●会食の有無: 葬儀後の会食に招待された場合は、その費用を考慮して香典の金額を少し上乗せすることがあります。

まとめ

香典は単なるお金のやり取りではなく、故人を偲び、ご遺族を思いやる大切な気持ちの表れです。基本的な作法や地域・宗派による違いを理解しておけば、落ち着いて対応できます。大事なのは、形式よりも真心を込めて哀悼の意を示すことにあります。迷った時は葬儀を施行する葬儀社に直接聞かれるのもひとつの方法です。気軽に相談してみて下さい。

関連記事

-

お彼岸

お彼岸2025.08.21 秋のお彼岸とは?2025年の日程と過ごし方、北海道の風習もご紹介

「香典」(こうでん)は、かつて「香奠」と呼ばれていました。これは、故人に香を供える習慣が広まり、その供え物を「香奠」と呼ぶようになったためです。鎌倉時代…

- 詳しく見る

-

喪中

喪中2025.12.01 喪中ハガキとは?送る時期・文例・お歳暮のマナーまで徹底解説

「香典」(こうでん)は、かつて「香奠」と呼ばれていました。これは、故人に香を供える習慣が広まり、その供え物を「香奠」と呼ぶようになったためです。鎌倉時代…

- 詳しく見る

-

お彼岸

お彼岸2025.03.14 春のお彼岸について

「香典」(こうでん)は、かつて「香奠」と呼ばれていました。これは、故人に香を供える習慣が広まり、その供え物を「香奠」と呼ぶようになったためです。鎌倉時代…

- 詳しく見る